Parecemos estatuas abandonadas por la noche en medio del campo mientras esperamos la llegada del tren bajo el acoso de los mosquitos.

Nos encontramos en el lugar que supuestamente coincidirá con el vagón de primera clase. Sólo un señor enchaquetado con su maletín parece que será nuestro compañero de viaje. Por fin, aparece la luz de la máquina del tren en el oscuro horizonte a la vez que un militar con cara de no muy buenos que me pide la autorización para fotografiar en la estación. El tren llega y la tan deseada foto se escapa mientras convenzo al uniformado que me deje disparar la última fotografía para enseñársela a mi madre. Cuando se da cuenta que no soy un espía entregado a la captura de imágenes de infraestructuras de alta seguridad, ya es tarde. El tren se ha detenido en la estación. Tendré que tener mucho cuidado a la hora de fotografiar en el interior.

A poca distancia de donde nos encontramos se encuentra una multitud intentando ser los primeros en montar en los vagones de segunda clase. Una televisión impide el paso por la puerta a los que entran. Parece que viajar con televisión de grandes pulgadas en un signo de estatus social. En el autobús del primer día también viajaba una señora que la llevaba como acompañante en su asiento.

En nuestro compartimento sólo hay una luz que funcione. El calor húmedo es infernal y el ventilador de techo no funciona, por lo que subimos la ventana y la bloqueamos para que no baje mediante un palo. Sólo llevamos a un acompañante, por lo que somos tres en un compartimento de cuatro. El aire que entra al arrancar la locomotora alivia la situación. Una manta, una sábana a rayas azules junto con una almohada haciendo juego, componen el decorado de nuestra habitación móvil

Cuando ya nos encontramos medio dormidos, el tren inicia una serie de sacudidas que nos hacen botar literalmente de nuestro catre. La sonrisa de nuestro compañero al preguntar si eso es normal es ya una respuesta. No entiendo cómo puede no se parte el vagón en dos, o incluso nosotros.

Una lluvia torrencial nos obliga a bajar la ventana. Aun así, dejo una pequeña rendija para que entre algo de aire. No me importa el agua que entra, lo prefiero a sentirme como encerrado en un baño turco. Jorge, que se encuentra encima de mi litera, empieza a narrarme lo que está viviendo antes de que el olor que sube le termine anestesiando. Me dice que hay pequeños bichos corriendo por su alrededor. Yo no tengo tanta suerte porque yo no veo a ninguno que me haga compañía.

A media noche, nueva parada y nuevo inquilino que ocupa la cuarta litera. Al entrar y sentir el calor, el personaje vuelve a subir la ventana. Del calor hemos pasado a una fresca temperatura que obliga a taparse. Por fin dormimos.

El WC huele menos de lo que me temía. Algo bueno tiene que tener que el aire se cuele por todos los sitios. Un retrete metálico con agujero directo a la vía, un cubo al lado, y un suelo encharcado, constituyen nuestro aliviadero móvil. La otra opción sugerida por Jorge de abrir la puerta del vagón y colgarse, probablemente no hubiese funcionado. Casi seguro que los asideros de la escalera se hubiesen soltado.

Un chaval que viene del vagón restaurante nos ofrece el desayuno. Té y un plato de tortilla con dos salchichas y pan embadurnado de mantequilla, son nuestro primer festín. Jorge, que no ha pasado muy buena noche, prefiere acompañar el trozo de tortilla con una barrita energética. Las salchichas salen despedidas por la ventana para los animalitos del campo. Sin embargo, el té está delicioso con un buen punto de cardamomo.

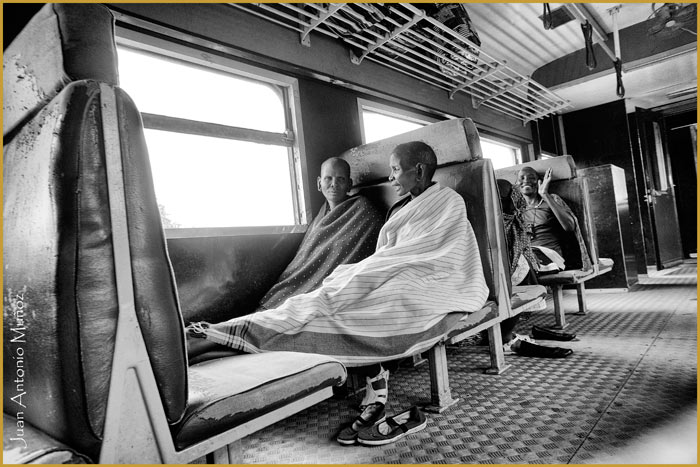

Después de desayunar me doy un paseo por los vagones de segunda clase. Para ello hay que pasar por el vagón restaurante, lo que me confirma que hoy haré una dieta de barritas. Los vagones se han quedado casi vacios. Toda la multitud de gente que subió en Ifakara ha debido descender en otra estación durante la noche. Ahora sólo queda lo que parece un campo de batalla. Todo está roto, no hay cristales en las ventanas y algunos de los que quedan están partidos. A las butacas ya casi no le quedan la gomaespuma y a las puertas del exterior les faltan las cerraduras, por lo que el ruido del continuo golpeteo es infernal.

Los que quedan en los vagones muestran el cansancio de la noche. Mujeres de la tribu Samburu con sus telas y agujeros en los lóbulos de las orejas, madres intentando consolar a sus hijos, hombres pegados contra las mesitas… Sin embargo, todos contentos por poder viajar.

El ritmo del tren permite disfrutar del verde paisaje y de los cielos, espectaculares en esta estación del año. Todo fluye a un ritmo lento y armonioso. Puede que la mejor manera de ver y sentir África.

El día pasa y nos acercamos a la frontera con Zambia. Los cambiadores de divisa se pasean por el tren intentando comprar dólares al tiempo que otros se suben al vagón en marcha llenando los pasillos de gente queriendo entrar en Zambia.

Es de noche y llevamos casi una hora parados en una estación. Una policía de inmigración zambiana abre nuestra puerta y nos pide los pasaportes para expedir el visado y pedirnos los 50 dólares. Atrás queda Tanzania.